DIGITAL NET PRESS

8/52

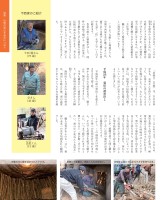

特集 伝統の里山を未来につなぐう負担は大きすぎます。クヌギの萌ほうが芽を獣害から守るために、伐採を終えたクヌギ林には電気柵を付けて守るそうですが、その費用と労力は馬鹿になりません。山仕事は重機に頼りながらも家族総出の一大仕事です。 職人として菊炭を守り続ける厳しい現実が続いています。 このような厳しい環境下でも、次期今西家を受け継ぐ学さんは、師であり父親でもある勝さんの背中を見て「技」を学んでいく日々が続きます。 作業の節々に緊張がはしり、阿吽の呼吸で繋がる一連の作業に、受け継がれてきた技術力の高さと伝統の重みを感じます。考え方の違いから、けんかをすることも時々あると言いますが、逆にそれを望んでいるようにも見えました。 「炭焼き(百姓)は、百の仕事がある。お客さんを待たさないように、お客さんに喜んでもらえる炭を焼けるように、なんでも自分で全て段取りができるようにならないとダメだ」と勝さん。その言葉には、炭焼きの伝統を受け継ぐ息子・学さんに、自分を超えて欲しいという思いが込められているように感じました。 平成26年の初の窯出しを迎えた2月2日午前7時。窯から出された菊炭を見て、勝さんは、無言でうなずきました。 今年も満足のいく菊炭が仕上がり、少し安堵の表情が浮かんだ瞬間でした。 池田炭とも言われる菊炭の特長は、窯出しを終えた後、窯の温度が下がらないうちに次の菊炭を焼くところにあります。そのため、菊炭を窯から取り出す作業は、80度を超える窯の中で行われます。その熱さに呼吸はほとんどできず、窯の中で菊炭を取り出す作業は5分と持ちません。窯の外に出ると外気温は0度。日によっては氷点下になるときもあり、体から一気に蒸気が上がります。このように窯を高温に保ち炭を焼き続けることが、綺麗で使った時に嫌な臭いがしない良質の菊炭が出来上がる秘訣だそうです。 しかし、この温度差は75歳になった体への負担は計り知れません。それでも炭焼きを続ける勝さんに、いつまで続けられますかと聞いてみると「体が動くまでやりたい。窯の中で死ねたら本望や」と。 職人気質があふれる一言に、菊炭の未来への光を垣間見れた瞬間でした。今西 勝さん(75歳)学さん(42歳)良よしひろ拡くん(13歳)今西家のご紹介平成26年 菊炭の初窯出し炭焼きに向けて山からクヌギを切り出す。炭窯に火を着火。良拡くんもお手伝い。炭窯の中に敷き詰められたクヌギ。

元のページ